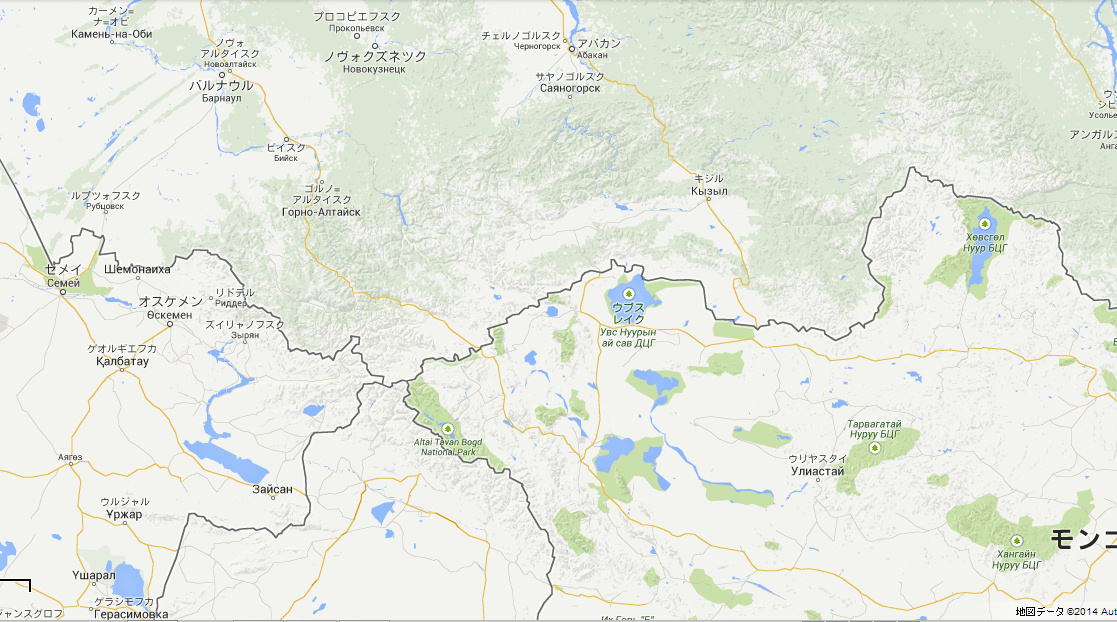

昔々その昔、今から1万年以上も前のこと、「彦星」は「織姫」をたよりに雪と氷に覆われた大地を歩き始めた。

彦星の名は「アルタイル」、織姫はこと座の「ベガ」と言った。

まだお日様が高いある日、「アルタイル」は白鳥達が寒い季節がやって来る前に太陽の出る方角に向かって一斉に飛び去るのを見て、ふと何かに気づき白鳥のあとを追った。 途中で出会った鶴にも追い越され。馬にも鹿にも追い越された。それでも広いひろい原野を歩いた。

ひもじい思いをしながらも食べ物を見つけながら、彼は賢明に歩き続けた。真北の夜空に燦然と輝く「ベガ」の光を左手に見ていれば、夜でも行く先を失うことは無かった。「アルタイル」は夜でも白鳥のように目が利いた。灰色がかった蒼い瞳だった。

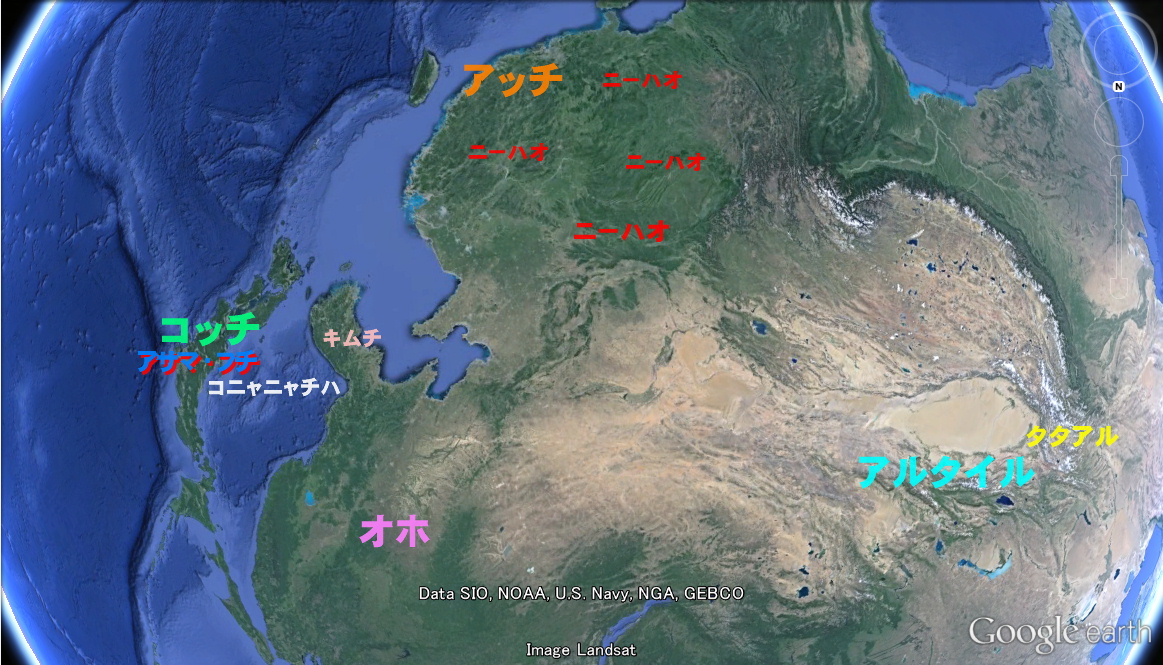

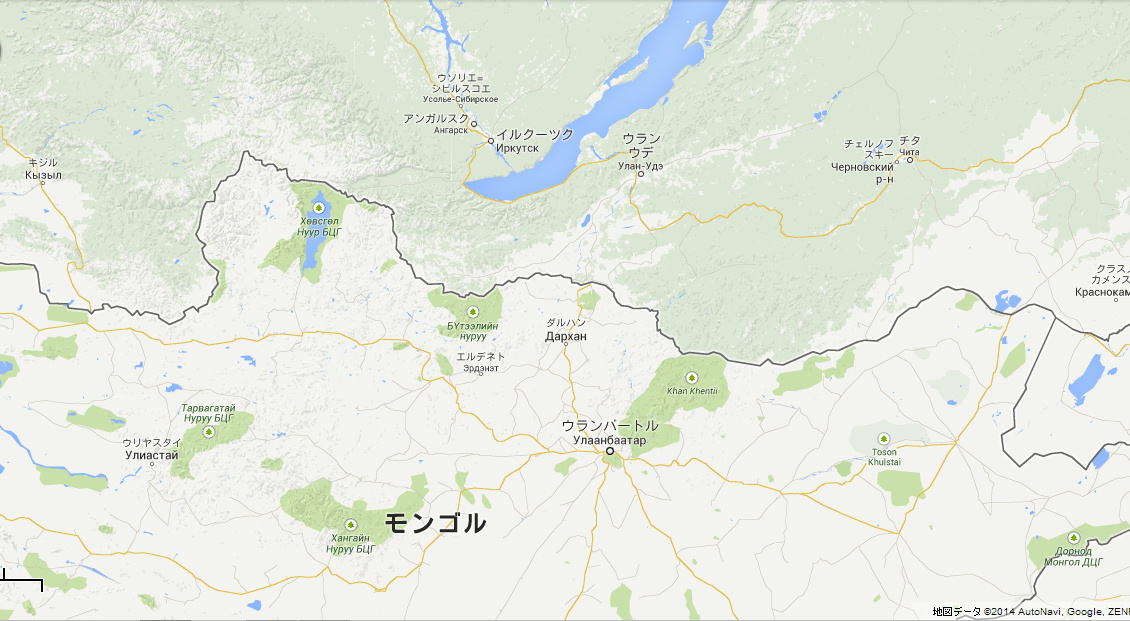

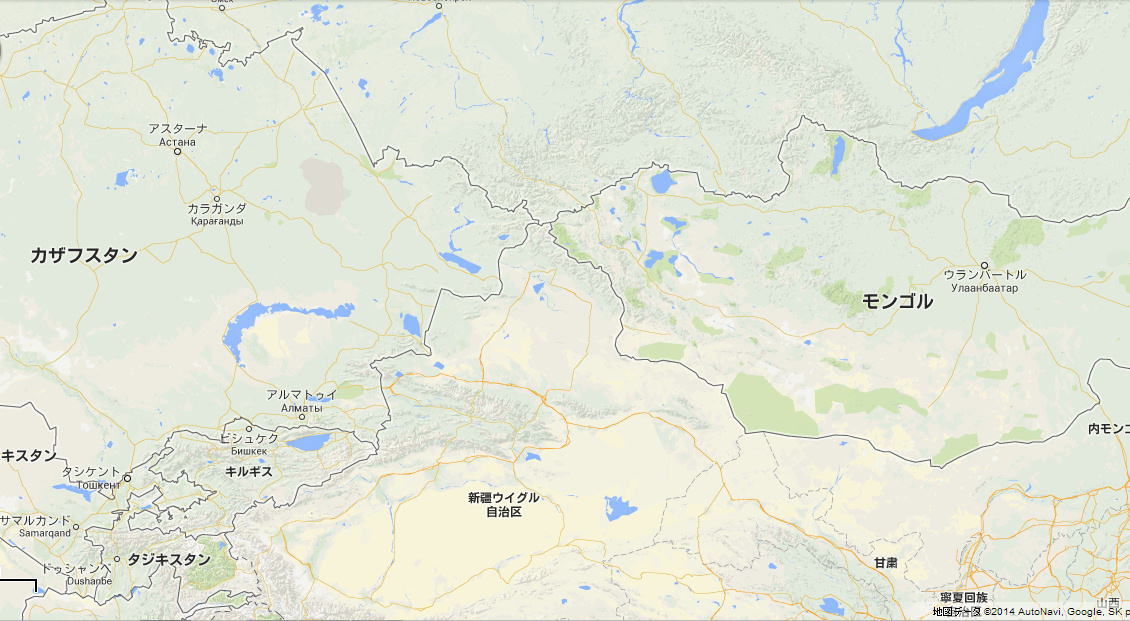

「アルタイル」は雪や氷に覆われた広い広い大地で、様々言葉や顔の人たちに出会った。その広い大地は「オホ」とか「オボ」と呼ばれていた。

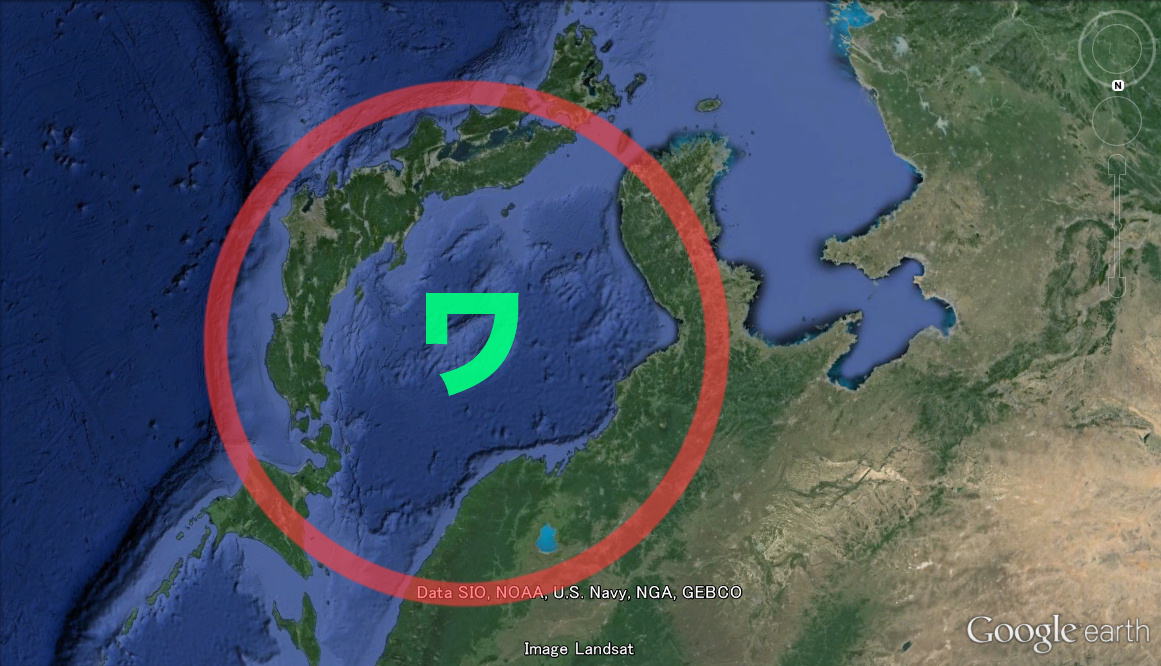

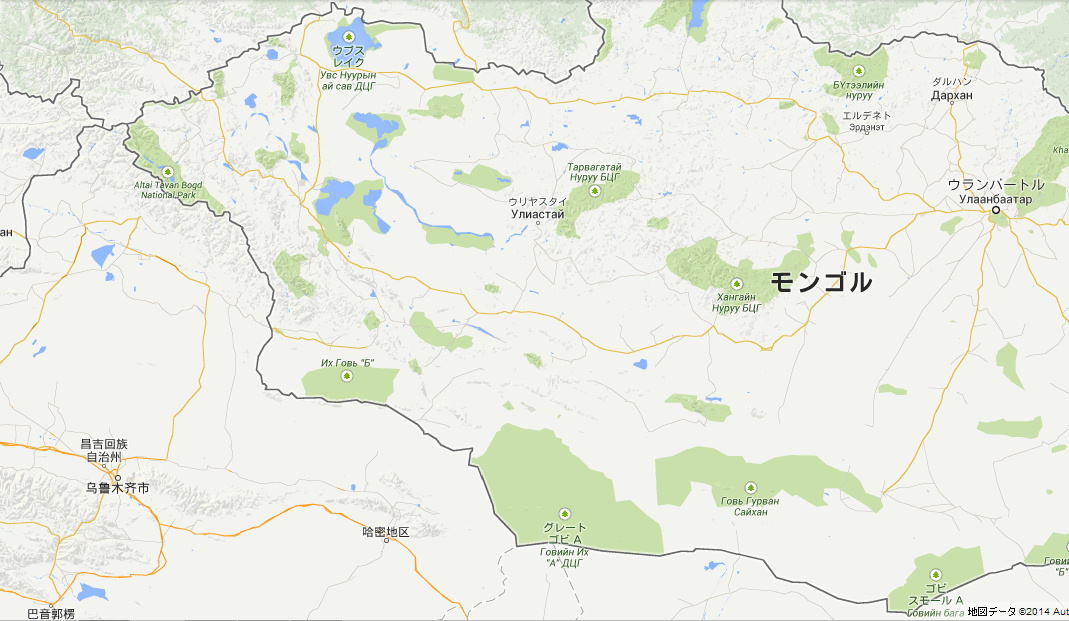

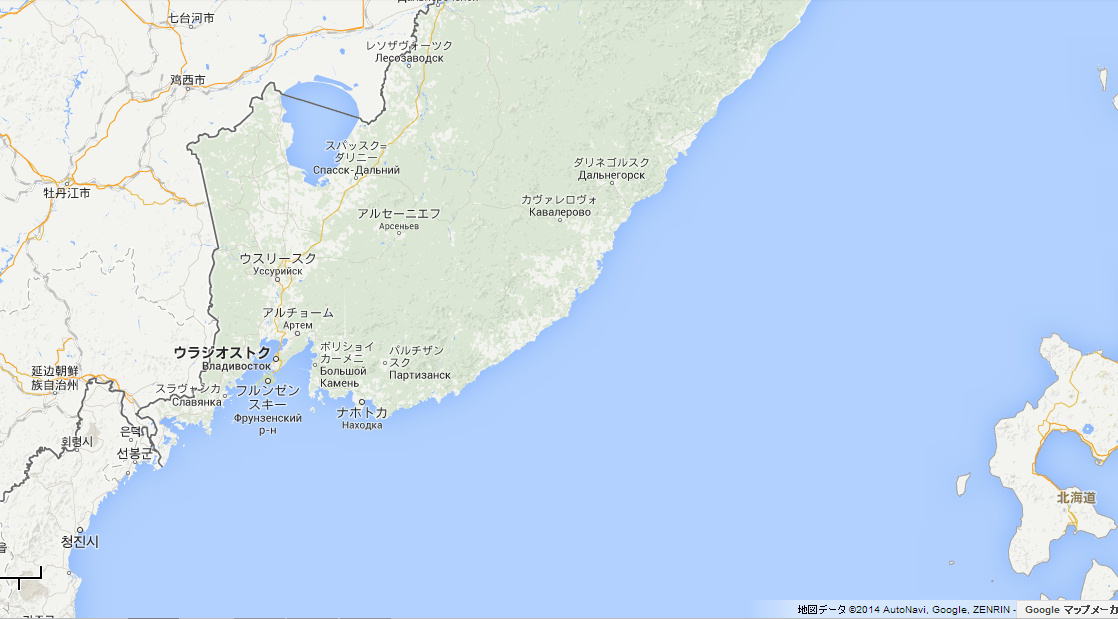

広い大地の端までたどり着くと、そこは凍りかけた海だった。その遥か先に見えたのは、漆黒の闇夜に真っ赤な火を吐き、よく晴れた日にはモクモクと煙を吹く水平線だった。

既に白鳥も鶴もみなその方向へと飛び去っていた。

彼は、どこか海の向こうへ渡れる所はないかと大きく弧を描く様に歩き、時には獣の足跡をたよりに、恐る恐る凍った海の上も歩いて火の噴く山の連なった島にとうとうたどり着いた。

だが、そこにはもう自分たちより先に住んでいる顔立ちや言葉の違う人たちがいた。

その中で一番多い小柄でギョロ目の人たちは、自分たちが今まであまり見たことも無かった、火や煙を吹いている山のことを「アサマ」と呼び、今は吹き止んでおとなしくしている山を「フチ」とか呼んでいた。その山のふもとに涌く熱い水を「ユ」と呼んでいた。

その島の中程には「アルタイル」の故郷とそっくりな高い高い白い山並みや美しい高原、そしてとうとうと水が流れる風景があった。

まるで、故郷に帰ったかのようだった。「アルタイル」は高い山もものともせずぐんぐん歩くことが出来たから、先に住んでいた人たちからも便利がられた。島の真ん中には丸い少し大きな湖があった。先に住んでいた「アサマ・フチ」としゃべる人達は、その湖を「チヌ」と呼んでいた。「アルタイル」はそこを大地を渡る直前に見た、とてつもなく大きな湖と同じく「スパ」と呼ぶことにした。先に住んでいた「アサマ・フチ」の人達は、とてもとても器用だった。 自分たちよりも精巧な石や骨や木の道具を持っていた。山ある「クリ」につく虫の「サナギ」から糸を作っていた。「ソヨゴ」という葉っぱの汁に糸をつけると腐りにくくなった。川辺の木の細長い枝を使って「ヤナ」という仕掛けを作り魚をとっていた。その木の葉からは痛みがとれる薬がとれることも知っていて「ヤナギ」といった。とにかくいろいろな道具を使って工夫をこらしていた。「アルタイル」も、ほかから来た人も、みんなこころよく仲間に入れてもらえた。

彼らはどんどん工夫をして「火の山」が吐いた「赤い土」から器を作った。それは焚き火に入れると堅くなった。「あずさ」という粘りのある木を使って、とうとう弓まで作った。矢にする篠竹には事欠かなかった。ヤジリに使う石は、山登りや歩くのが得意な「アルタイル」が引き受けて、探しに行った。茅やススキで家も作り始めた。移動することが多かったから、はじめ柱は二本だった。

あるとき「アサマ・フチ」の人や「アルタイル」は赤い土に生えた「カヤ」や「ススキ」の根元から、火にくべると熔けて固まって丈夫になっ光るものに気がついた。アルタイルはそれを「スズ」と呼んだ。「スズ」は、堅い石の棒でたたくと延びて、刃物やいろいろな物が自在に作れた。だがそうそう多くは採れなかった。

何年も何年もたつと、だんだん暖かくなって来て、あんなに多かった氷が融け始めた。すると南の方から舟という水に浮かぶ乗り物を操って、また違う顔立ち言葉の人たちもやって来た。その人達は「アッチ」から来たと言っていた。木や石を組むのがとても上手だった。他にも昔、あの凍てついた大地で見かけたことのある目の細い人達が来ていた。その人達は「アルタイル」が海を渡った海岸のところに住んでいた、「ヤムール」という大きな川沿いの「オロチ」とか言う人たちだった。「オロチ」の女の人はお呪いがとても好きで、お月様をよく眺めていた。

それからしばらくすると、もっともっとあたたかくなった。

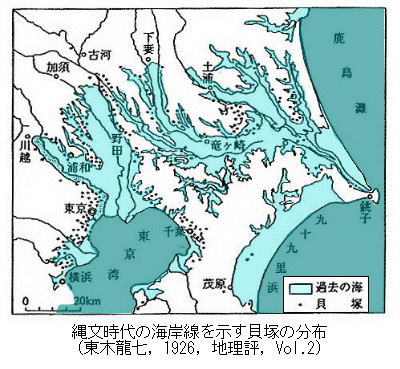

山や地面の多くを覆っていた凍が大きく解け始めた。川は広がりとてつもなく大きな湖となった。故郷の広大な大地につながっていた島の弧は、途切れ途切れになり、海は入江の奥まで進んで来た。秋になると何日か歩いてお日様の出る方に行けば、大きな川でたくさんの「サケ」が捕れた。

いつの間にか、たよりにしていた「ベガ」は真北の空から去ってしまって、姿を見せない夜もあった。もう、彼女を当てにして旅することは出来なくなっていた。島にとり残された彼らはしばらくの間、故郷のある大地からかけ離れた生活を送らなければないこともあった。でも、今までになく、冬も暖かくなっていたから食べ物にも事欠くこともあまりなかった。みんな、この島の中でとれるものを顔や言葉の違う人達と交換したり分け合ったりした。 山にまばらにしか無かった「クリ」の木も麓に植え変え、いつか誰かが向こうの大陸の方から持ち込んだ「モチ」というとても栄養のある食べ物のたねを湿った平いらな所にに蒔いて育てるようになっていた。

またしばらくすると、「アルタイル」とよく似た顔で、聞き覚えのある言葉づかいの、馬をあやつる事が出来る連中が、「アッチ」の人達の舟に乗ってやって来た。彼らはアルタイルの事を「サアルタ!」と呼びjとても懐かしがった。でももっとすごい人を他に一緒に連れてきていた。川の砂からたくさんの「スズ」を取り出す「錬金術師」だった。彼は「タタアアル」と呼ばれ、「アルタイル」の故郷の大陸のさらに西の、ここの倍くらい高い山の奥から一緒に来たという。「アルタイル」たちよりも。もっと蒼い目をしていて、かなり気が短く荒かった。「タタアル」は海を渡る途中の小さな島の三人の「女王」に『これからは、急に切れたり、けんかをしたりしない』と約束して、コッチの島に渡らせてもらったらしい。

川の砂から「スズ」を取り出すには大量の薪が必要だった。「アルタイル」や「サアルタ」たちは、「タタアル」の教え通り、山に植わっていたモミの木を切り倒し、もっと火力の強い「マツ」に植え替え始めた。でも、「アサマ・フチ」の人たちは、森が荒らされるのに不満だったので少しいざこざが起きた。

みんなは、輪になって話し合いを始めた。獲物を捕る場所、山の実を採るところ、糸を吐く虫の居場所、マツを植える場所、ススキを植える場所、「モチ」を植える場所、住む場所。いろいろな決め事をして、それぞれの特技を生かし得た物を分かち合うことにした。

だが、暖かい時はそう長く続かなかった。前ほどでは無いがまた寒くなり始めた。

ある日、大勢の人が海を渡って舟でやって来た。誰かに追われて着の身着のままでたどり着いたようだった。彼らはやはり舟をあやつるのが得意だった。前から舟で来ていた「アッチ」人達と言葉が通じ、同じ顔立ち体格だった。彼らは自分たちのことを「アツ」とか「アチ」とか「オチ」とか「エツ」とか呼んでいるように聞こえた。木で船を作るだけで無く、石を積むのも上手だった。食べ物を恵んでやると、「アツ」たちは、いままで屋根しかなかった家を四本の柱を使って建ててくれた。泥の「カベ」を使った家も建てた。「モチ」に似た、「イネ」という沼地に生える食べ物も持っていて、すこしづつ植え始めた。彼らもこの島の仲間に入り、みんなが智慧を出し合って、寒くはなったものの暮らしはさらに良くなってきたように思えた。

だが、しばらくするとまた、さらに寒くなってきた。

食べ物が少なくなって来ると「ヤムール」の「オロチ」の人たちは、しきりにお呪いをした。たしかにみんながお呪いにすがる思いになっていたが、「オロチ」は得意になるばかりか、お呪いと引き替えに食べ物を独り占めまでしようとし始めた。そして「アサマ・フチ」の人たちとの約束を反故にしようとした。

「アルタイル」の仲間で、後から来た気の短い「タタアル」を束ねていた「スズヌオウ」は、とうとう切れしまい、カットなり「ヤムール」の「オロチ」を八つ裂きにしてしまった。

そのあまりの残虐さに、みんなのあこがれだった「女王」さまと呼ばれるスズヌオウの仲間の美人の「お姉さん」か「おばさん」は、このいざこざを嫌って、「アリアケ」の山の奥へ隠れてしまった。「アルタイル」にちかい仲間の「トコヤウムイ」は思案して「アズサ」の河原にみんなを集めて話し合った。楽しい大きなイベントを開いて「女王」の機嫌をとりもどそうと。「アマノウズメ」がヒロインで、「タヂカラノオ」が脇役をかってでた。

「トコヤウムイ」の思惑通り、イベントは大盛況だった。その熱狂ぶりに誘われて、「蒼い目の美人のお姉さんの女王」は山奧の岩の間から戻ってきた。

だが、ヤムールのオロチの生き残りは、すでに海の向こうの自分の仲間に助けを求めていた「カガミ」という光通信を使って…---…SOS

気の短いタタールのリーダー「ススヌオウ」の後を継いだのは、「アルタイル」の遠い親戚の「オオクニヌシ」だった。「オオクニヌシ」は「タタアル」の人より穏やかで、「アサマ・フチ」の人や他の人とも上手くやっていけて「モチ」というコメを大きな袋にかついで島中に広めた。それまで、山を焼いて畑を作ってイモばかり食べている人がいたが。「モチ」は、畑でも育つことが出来た。「イズモ」という西の方の島の先まで大きな人間の仲間のつながりが出来た。それもアルタイルが昔渡ってきた海の向こうの故郷の大地の縁までまたがった「輪っか」のような「仲間」の連なりだった。みんだで「ワ!」とよろこんだ。

でも、それも長くは続かなかった。海の向こうの大地のさらに奥の方から大きな争いが始まっていた。あるとき、そこから逃げてきた目の細い大勢の人達がやって来た。「オオクニヌシ」や「アサマ」やほかの「ワ」の人達は、きずついた人達を手当てしてあげた。痛み止めには「ヤナギ」の葉っぱが効いた。血止めには沼地の「ガマ」の穂が効いた。

逃げてきた彼らは、ススヌオウに殺されたはずの「ヤムール」の「オロチ」の遠い親戚だった。山奧にひっそりと隠れていた「オロチ」は、よろこんだ。また、お呪いが始まり、とうとう「ワ」の西半分まで流行してしまった。いろないざこざが起こってしまったが、気の優しい「オオクニヌシ」は、島の西の方を話し合いの末、逃げて渡ってきた「ヤムール」の「オロチ」の親戚達にゆずり渡した。

「オオクニヌシ」の後を継いで東の方を引き受けたのは、「タケミナカタ」といった。彼は「タタール」と濃い親戚だったからとても気性が荒かった。もうこれ以上島の土地を取られたくなかった。器用な「アサマ・フチ」の人達に、得意のヤジリをどんどんつくらせて、とうとう大変な殺し合いが始まった。

「ヤマト」となのる「オロチ」の仲間のヤジリは石ではなく弓も大きかった。昨日まで仲間だった連中がハンタイノサンセイになったりした。

それでも、「トコヤウムイ」の子供や孫たちは、山奧に隠れては「パルチザン」のように、奇襲を続けた。

でもとうとう、「タケミナカタ」は負けてしまった。だが、「スワ」でおとなしく暮らすことを条件に殺されずにすんだ。そして、子孫は絶えてしまったことになっていた。

が、実は密かに様子をうかがっていた。「オオクニヌシ」の子孫達もちゃんと生きていた。

「オオクニヌシ」の子孫は、「オガサワラ」となって。「タケミナカタ」は、「タケダ」と名前を変えて時をうかがっていた。「アサマ・フチ」の人達も生き残っていた。「アッチ」の人もみんな生き残っていた。機織り職人や石工や、金工、木工、細工師、建築、土木、海運、交易、音楽、芸能…

そして、今もこの信州に。世界を支える先端企業、美術工芸、楽器 etc… 「多民族自治文化」として。

・解説なのか怪説か

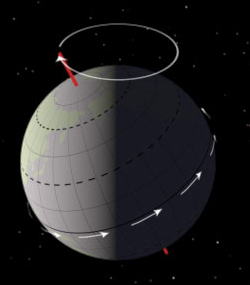

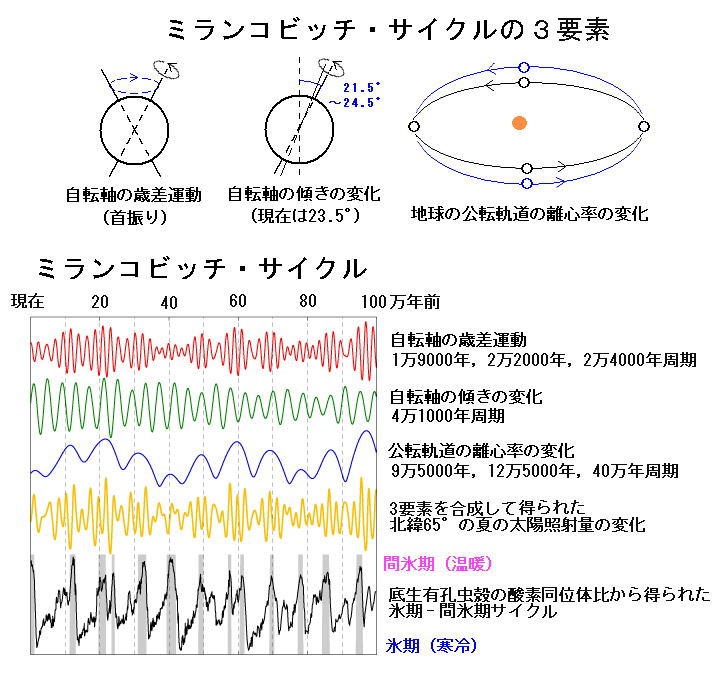

彦星ことわし座の「アルタイル」(牽牛)は、アルタイ人のこと。織姫はこと座の「ベガ」(織女)で、大昔の「北極星」。今から13000年ほど前、最終氷河時代の終わり頃には地球の「歳差運動」によって「ベガ」が北極星だった。「ベガ」は、今の北極星よりもはるかに明るい星だ。「歳差運動」とは、回っているコマがだんだんと斜めの円運動をして倒れるあの動作と同じ原理だ。あと12000年後には、織姫「ベガ」は、北極星にもどる。

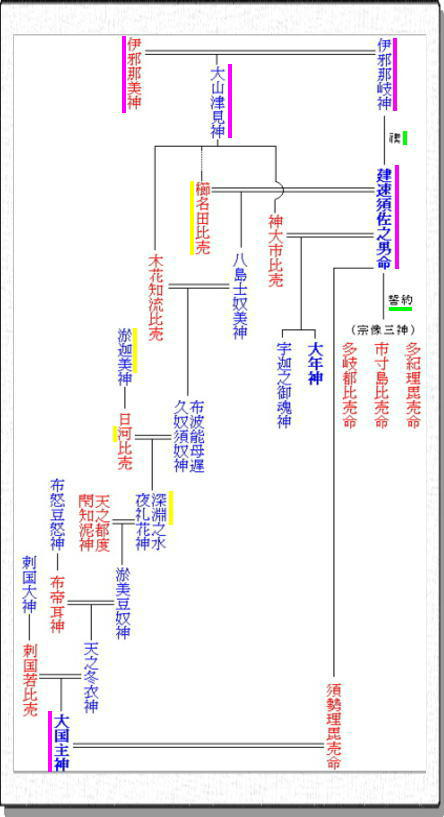

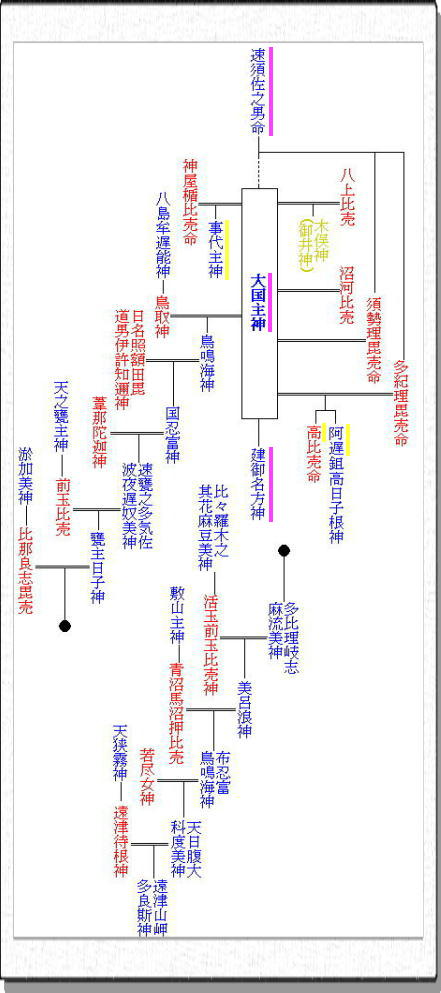

(左図・下図 wikipediaより)

(左図・下図 wikipediaより)地球という惑星は、複雑な動きをしながら太陽のまわりを楕円を描いて公転している。これに目をつけたのがミランコビッチ博士だ。

「ミランコビッチサイクル」という、地球の気候に大きな変動をあたえる繰り返しの周期を計算で割り出したのだ。彼は、これによって、過去の氷河時代やその間の間氷期とよばれる暖かい時代、さらに未来の予測まで立てた。

そのミランコビッチの周期曲線が、最後の「氷河期とその後の「縄文海進」とよばれる温暖化時代とピッタリ一致しているのだ。この宇宙規模の運動が、私達人類の生活や進化に計り知れない影響を与えた。世界的に進んだ「ナントカ文明」「カントカ文明」と名付けられた、人類の急激な進化。日本独特とよばれていた「縄文時代」時期と平行して起こっていたのだ。その後の寒冷化による世界的規模の人間同士の殺し合い「戦争」も。

この日本列島に一番古くから住んでいたのがいわゆる「アイヌ人」だろう。しかし、氷河時代からさまざまな人々が北や西の大陸や南の海を行き来していたはずだ。

この日本列島に一番古くから住んでいたのがいわゆる「アイヌ人」だろう。しかし、氷河時代からさまざまな人々が北や西の大陸や南の海を行き来していたはずだ。その代表が、「アルタイ人」「アヅミ族」そして脇役のようだが重要なのが「タタール人」であり「オロチョン族」だろう。

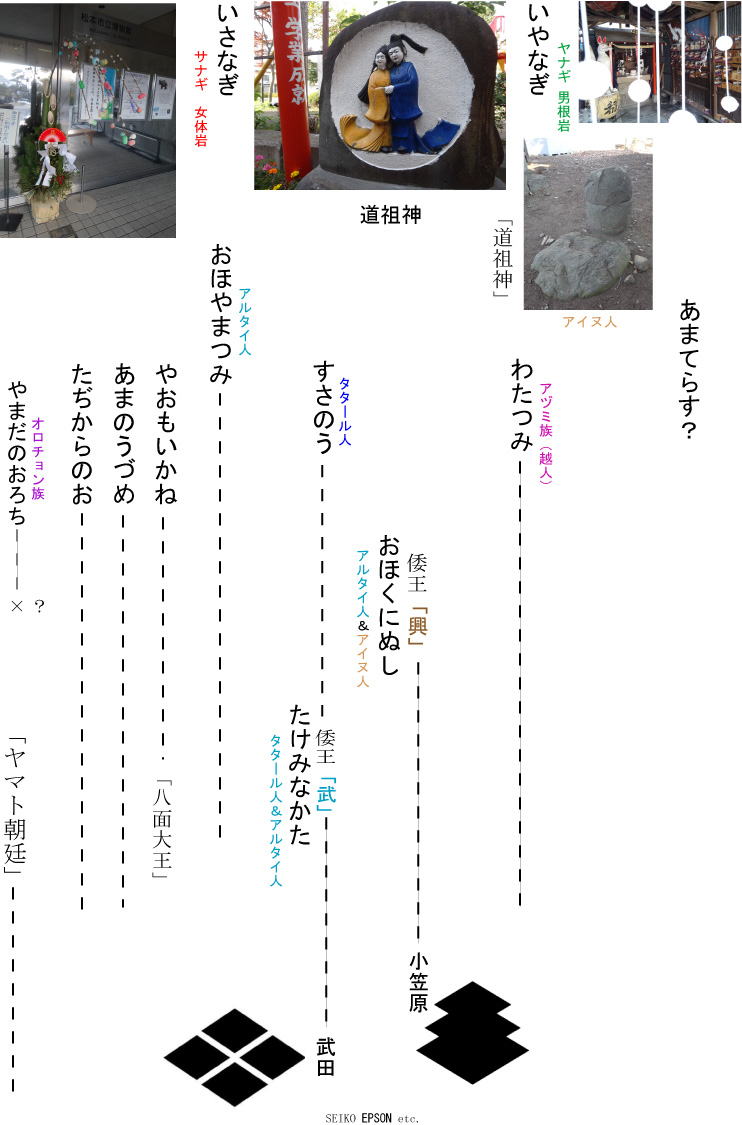

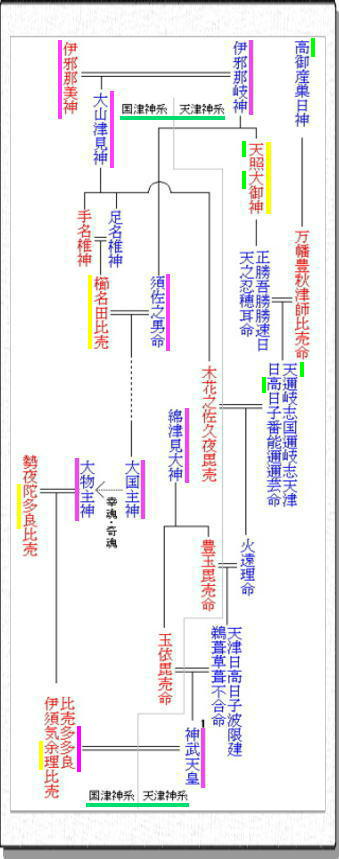

「伊邪那岐・伊邪那美」は道祖神。「オマラサマ」と「ワレメのイワ」 「男根」と「女体岩」だ。「ヤナギ」と「サナギ」で主にアイヌ人の男女だろう。

「大山津見」「大山津美」または「美津」。美しいは、羊が大きいなのだ。

大山はオホの山で、シベリアの山奧から羊がいっぱいるモンゴル平原を歩いて、凍った黒竜江の河口から渡ってきたアルタイルで、それがサアルタで「猿田彦」だろう。

「須佐之男命」は、「アルタイ人」の仲間が後からいっっしょに連れてきた、さらに山奧にいた「タタール人」(アルタイのほかという意味)。

「八岐大蛇」はヤマダノオロチョンで、アムール川流域のオロチョン族が渡ってきた部族。

「綿津見大神」は、「わたつみ」で海人族 「アチ」(越)で「安曇族」。

「大国主命」→「大物主命」または「大己貴命」「国常立尊」は、「アルタイ人」「アイヌ人」「アズミ族」が融合した倭王「興」だろう。

「建御名方神」は、「興」の後を継いだ倭王「武」で、「タタール人」の血が濃い。タケダケしいのだ。

「八岐大蛇」→ヤマタノオロチ→アムルダノオロチョン→アムールの「オロチョン」。彼らは、シャーマニズムという呪術(おまじない)に長けているが、実は月の満ち欠けから「こよみ」を読み取っていたのだと思う、がそこまで。

こうなると例の「邪馬台国」も気になってくる。

「邪馬台国」=ヤマタイコク 近年そう呼ばれているが、と「邪馬壹國」「邪馬臺国」が漢字正式な表記である。

「邪馬壹國」は、『三国志』中の『魏書』の東夷の部分。いわゆる「魏志倭人伝」の記述。

「三国志」は、西暦280年以降の時代に過去の「魏の國」の「言い伝え」を書いた物らしい。

「邪馬臺国」は、西暦432年に書かれた『後漢書』中の『東夷伝』の記述。

「三国志」での壹は、壱でイチ、イと読める。「後漢書」での臺は台でタイと読める。だが、当時そのように発音したかは解っていない。

私達が今聞いたり読んだりしているいる「お経」ですら、宗派や流派によって読み方がまちまちなのだ。もちろん中国でも。

「後漢書」は、「三国志」よりも150年もあとの時代に、「魏の國」よりさらに前の「後漢」の言い伝えを書いた物。

だから「魏志倭人伝」は先に新しい事を書いていて、「後漢書東夷伝」は、150年も後で古い事を書いたということだ。

もっと簡単にいうと、

「魏志倭人伝」は、『おじいちゃんから聞いた昔の[邪馬壹國](ヤマイチコク?)の話をお父さんが書いた』

「後漢書東夷伝」は、『顔も知らないひいおじいさんが話してたという[邪馬臺国](ヤマタイコク?)の話を僕が書いた』

しかも『僕がお父さんよりずっと後に、ひいおじいさんの話を書いた時には、海の向こうにヤマトという新しいクニが出来つつあった』ということ。

まるでスピルバーグ映画の「バック トゥー ザ フューチャー」なのだ。

私は、「邪馬壹」をヤマイチ yama i chi ととって、現代的に「山地」と解釈した。

アイヌ語では、ヤム yamは、冷たいとか寒いを表す。壹は、倭・委で、「イ」 i とか「ウィ」 wi としか漢語では発音しない。決して倭は、「ワ」とか「ヤマ」トとか読まないのだ。

「山地」(ヤマチ)が「寒い所」だとすると、大和盆地や九州であるはずがない。まさに山地は、本州で一番寒くて高い山のある信州だと思う。

「天子の国」中国から「邪馬壹國」までの距離についての学者さんたちの議論にも、どうも納得がいかない。

その時代の地形、海岸線、航海法、通路の事までも考慮に入れているのだろうか?

まして「邪馬壹國」が弥生時代以前、縄文時代に限りなく近くからあったとしたら…

現在よりも海岸線は、はるかに奥にあり、しかも川幅も広く、そうとう山奥まで舟で行き来が出来たのではないだろうか?

陸の通路も現代とはまったく違って、尾根地近くを歩いていたはずだ。しかも既に馬もいたのだ。

だが、今の時点では証拠不充分だし、頭がおかしくなりそうなのでこの話は、後期にするとしよう。